お茶にまつわる江戸時代の日常茶飯と、四季の風情。7枚の浮世絵がご案内します。

監修および画像提供/ 入間市博物館

「餅酒二偏嘉世意の多多買」

歌川広重 初代 天保14~弘化4年(1843~1847年)

擬人化された餅(茶)と酒(魚)が戦いを繰り広げるという趣向の作品。茶の道具として、茶釜、土瓶、急須、やかんなどのほか、茶台、茶托などの小道具が描かれ、茶壺や紙袋に詰められたさまざまな銘柄の茶までが参戦している。

「江戸名所百人美女 浅草寺」

歌川豊国 三代 安政4年(1857年)

前掛けは、茶店の女性のシンボル。この絵では茶碗に注がれたお茶の色も見える。

「東都名所 亀戸藤花」

歌川広重 初代 天保2年(1831年)

亀戸天神の茶店。亀戸天神の藤は江戸の名所の一つ。茶店の道具立ては、茶釜の上にやかんがのるというもの。

「たけこ(養蚕の図)」

歌川国明 安政4年(1857年)

養蚕の作業の合間に土瓶に入ったお茶を飲む。

女性が運ぶ盆の上の茶請けは漬け物?

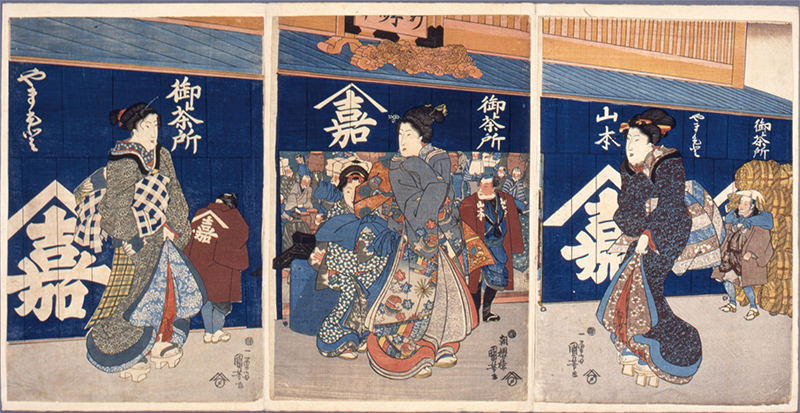

「山本茶店前美人」

歌川国芳 弘化頃(1845~1848年)

山本嘉兵衛は、初めて狭山茶の取り引きを行った茶商。天保6年(1835)に覆下(おおいした)茶園の茶葉を使った蒸し製煎茶「玉露」の製法を創始したと伝えられる。

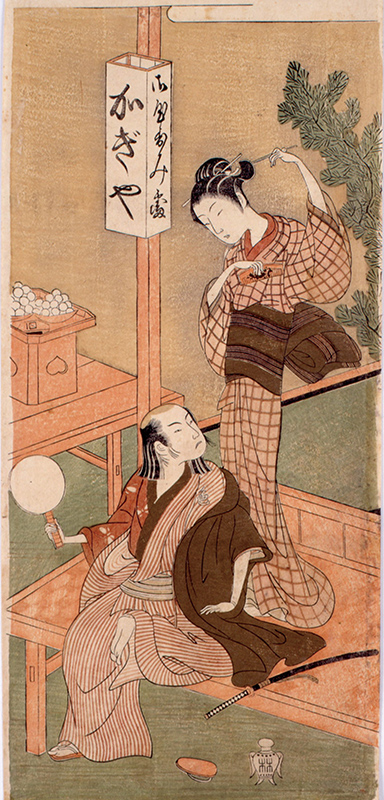

「お仙の茶屋」

勝川春章 明和頃(1764~1772年)

笠森お仙を描いた作品。三宝にのっているのはお供え用の団子。この作品には描かれていないが、お仙を同時代に描いた作品では、茶釜から煮出したお茶を茶碗に注ぐ場面などが描かれている。

「新撰江戸名所 高輪二十六夜之図」

歌川広重 初代 天保頃(1830~1844年)

東海道の第一の宿場・品川の手前に位置する高輪。間近に江戸湾を望む場所には、多くの水茶屋が並んでいた。ことに二十六夜(7月26日)には、月見の人々でにぎわった。

LUPICIA Tea Magazine

LUPICIA Tea Magazine