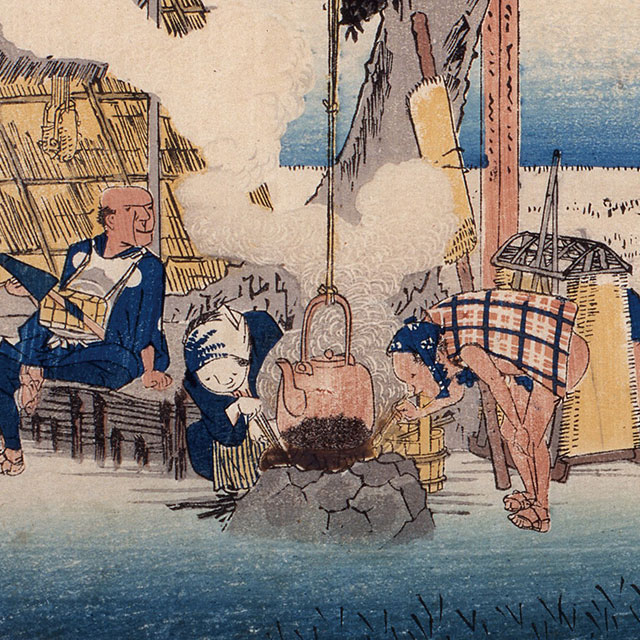

江戸時代の人々の暮らしぶりや趣味、嗜好を、いきいきと、自由闊達に描いた浮世絵。私たちが親しんでいる日本茶の種類が一通り出揃ったのも江戸時代であることから、お茶の世界を題材にした浮世絵が数多くみられます。

茶の香りが匂い立つような風景画もあれば、茶店の看板娘の魅力に迫る美人画もあり。目を凝らさないと見逃してしまうほど細かなディテールに、浮世をしのばせた意欲作もあります。この特集では、浮世絵を通して、江戸の人々とお茶の付き合いの様子を訪ねていきます。

監修および画像提供/ 入間市博物館

浮世絵お茶語り:日本生まれの製法で普及した煎茶

私たちにとても身近な「煎茶」は、承応3年(1654)、明代の中国から来日した隠元(いんげん)禅師が日本に伝えたのが始まりともいわれ、日本茶の歴史の中では比較的新しいお茶です。

浮世絵お茶語り:道具をみればいれ方がわかる

江戸の人々の間で、急速に広がっていった煎茶。浮世絵の中にも、お茶にまつわる道具などが数多く登場します。そして、その道具が、お茶をどのようにいれ、飲んでいたかをひもとく手掛かりになるといいます。

LUPICIA Tea Magazine

LUPICIA Tea Magazine