現在では二十数種の言語に翻訳される世界的名著『茶の本』。果たして、天心が伝えようとしたメッセージとは。

第一章 満ち足りた人間性

The Cup of Humanity

「茶道は、雑然とした日々の暮らしの中に身を置きながら、そこに美を見出し、敬い尊ぶ儀礼である。そこから人は、純粋と調和、互いに相手を思いやる慈悲心の深さ、社会秩序への畏敬の念といったものを教えられる」

冒頭で天心は、茶道とは何かを語ります。しかしその後は一転して、現代は東洋と西洋が対立し、お互いを理解しようとしない状況を嘆きます。

「日本は鎖国によって長く世界から独立してきた結果、その分、深く自国の文化をかえりみることにより、これが茶道の発展を大きく促すことになった。私たち日本人の住居、習慣、衣服や料理、陶磁器、漆器、絵画、そして文学に至るまで、すべて茶道の影響をうけていないものはない。(中略)平均的な西洋人は、自己満足に安住して、自分たち以外の文化を理解しようともせず、茶道についても、例によって風変わりで子供じみた東洋のさまざまな奇習のひとつに過ぎないと片付けてしまうだろう」

日本が日清・日露戦争に勝利し、同時代に書かれた新渡戸稲造(にとべ いなぞう)の『武士道』が欧米社会に「サムライノ国ニッポン」というイメージを強烈に植え付けたという背景も影響して、当時の欧米社会では、日本人の戦闘性に関心が向けられていました。天心は、そういう面だけを見て日本の文化を理解したつもりでいる欧米が、いかに浅はかであるかを本章で指摘しています。その上で、日本文化の真の本質は、戦いよりも平和と調和を求めることにあり、その理想を集約したのが茶なのだと説いています。

第二章 茶の流派

The Schools of Tea

古代中国において最初は薬として用いられていたお茶が、どのように日本に伝わったのか。第二章では、茶の発展の歴史と各時代の精神的特質が語られます。

「発展の順からいうと、固形の茶を煮立てる団茶、粉末の茶を泡立てる抹茶、葉のままの茶を浸す煎茶は、それぞれ中国の唐、宋、明の各時代の精神的特色を示している。(中略)順に古典派、ロマン派、自然派の茶と言うことができるだろう」

その始祖となるのが760年頃、茶の起源や飲み方など茶の知識をまとめた『茶経』を執筆し、茶の決まり事を定式化した陸羽であると紹介します。その上で、茶そのものもその背景にある哲学も中国で生まれたものですが、それらが融合して確立したのは日本においてであると述べ、「茶の理想の頂点は日本の茶の湯にこそ見出される」と、天心は強調します。

「日本人にとって茶道は単に茶の飲み方の極意というだけでなく、生きる術を授ける宗教である。茶の湯が目指した背景には哲学があり、茶道は姿を変えた道教なのである。(中略)茶室は、索漠(さくばく)とした日々の暮らしに潤いをもたらすオアシスであり、そこに会した旅人たちは、共に芸術鑑賞の泉を分かち合って疲れを癒すのである」

歴史の変遷を経て、鎌倉時代の禅僧により日本に本格的に紹介され、やがて室町時代に禅(※4)と深く結びついた茶道が完成します。

(※4)古代インドで、ヨーガとよばれた瞑想(めいそう)法のうち、精神統一の部分が仏教に取り入れられ、とくに中国と日本で極度に洗練され、独自の思想として発展したもの。

第三章 道家思想と禅道

Taoism and Zennism

茶道を支える哲学は、中国の老荘思想を起点に、それを引き継いだ道教(※5)、禅であると論じます。道教のひとつの思想である不完全性(虚)の美学についてこう語ります。

「水差しが役に立つのは、その形や材質によるのではなく、水を容れる空っぽの空間によるのである。虚はすべてを容れるが故に万能であり、虚においてのみ運動が可能になるのだ。(中略)芸術においては、同様の原理の重要性が暗示の効用としてあらわれる。作品のうちのなんらかを表現せず、空白のまま残しておくことによって、鑑賞者はその空白を自分流に補い、最終的に作品内容を仕上げる機会を与えられる。(中略)つまり、虚は、鑑賞者を導き入れ、その美的感情を思う存分に発揮させる場となるのである」

また、この世の諸々の事柄すべては移り変わるものであり、物事に大小の区別はなく、小さいものの中に偉大なものが宿り、日常的なものの中にこそ深い世界がある。そうした禅の考え方が、茶道の根本にあると続けます。

「茶道の理念はことごとく、暮らしの細々とした事柄のうちに偉大さを見出す禅の考え方に由来する。道教によって美学的理念の基礎が築かれ、禅によってそれが具現化されたのである」

仏教では、真理とは日常とはかけ離れたものとされ、修行も儀式や理論が重視されていました。一方禅宗では、日常生活そのものが真理に到達する道であるとされたのです。そして、これらの考えを最も集約したものが「一杯の茶を飲む」という行為であると天心は説きます。

(※5)タオイズム。中国民族の固有の生活文化のなかの生活信条、宗教的信仰を基礎とした、中国の代表的な民族宗教。

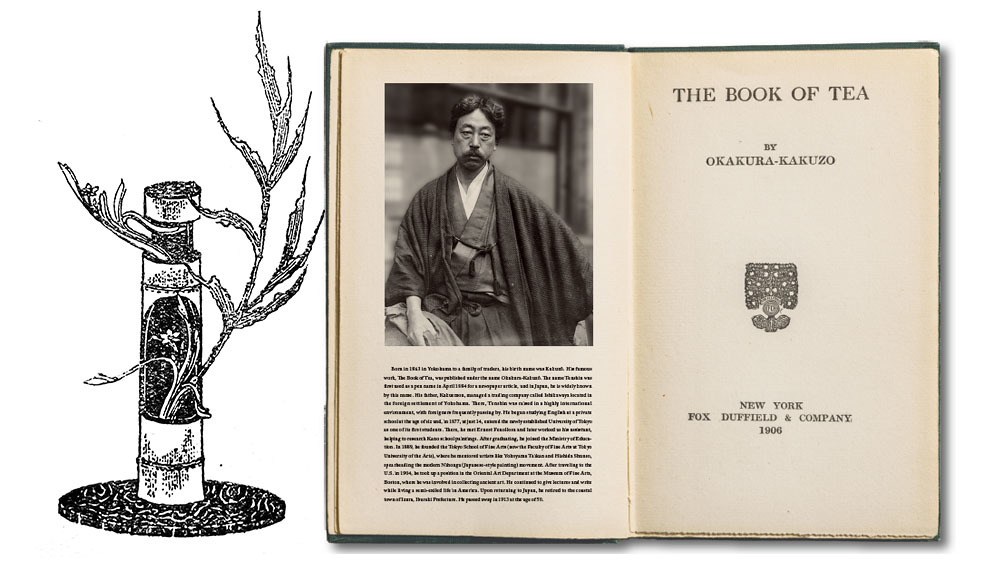

『THE BOOK OF TEA』 エディンバラ、T・N・フォーリス社刊 (1919)。

ニューヨークで発刊された初版は、文字のみで構成されているが、英国版は装丁も異なり、カラーのイメージ図版や挿絵が散りばめられている。

第四章 茶室

The Tea-Room

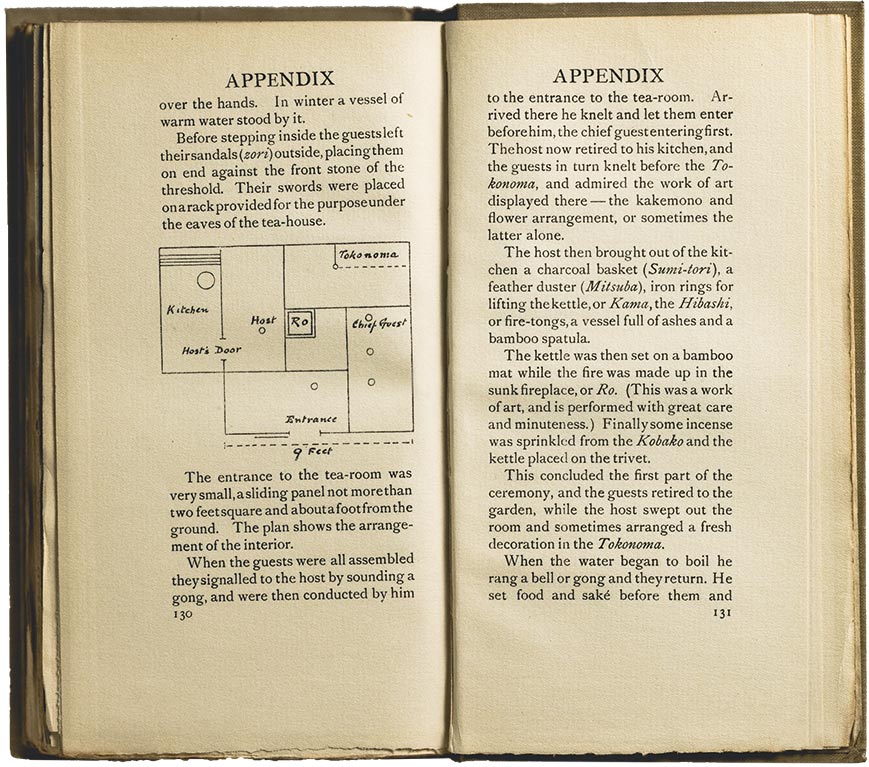

茶室の建築様式は「すきや」と呼ばれますが、天心はそこに「好き家」「空き家」「数寄屋」と三種の漢字があることについて、考察しています。

「茶室の別名である〝すきや〞という語は、茶室のために茶人があるのではなく、茶人のために茶室は作られるという意味の「好き家」としていたが、後に宗匠たちが、さまざまな漢字に置き換えるようになった。「空き家」は、室内の装飾は必要最小限にし、茶会のたびにその都度変えていく。茶会における「一期一会」の考えにも依るもので、空っぽであることが条件となる。また「数寄屋」すなわち非対称の家という呼び名は、日本の装飾原理のもう一つの特性を示している。あえて不完全さということを尊ぶ精神を象徴しているのである」

さらに茶室では「くり返しを避ける」ということが常に心掛けられている例を紹介します。

「花が生けられる場合には、花の絵は許されない。丸い釡を用いる時は、水差しは四角いものにする。黒い釉薬をかけた茶碗に黒い漆塗りの棗はとりあわせない。床の間に花瓶や香炉を飾るにあたっては、きっちり真ん中に置かないように気をつける。さもないと、床の間の空間を二等分することになってしまうからである。床の間の柱は、ほかの柱と違う材質のものとして、部屋の雰囲気が単調にならないようにする」

そして対極の例として、西洋の家についてこう切り出します。

「西欧では、暖炉の上でもどこでも、美術品を左右対称に並べていたり、私たちには無意味なくりかえしとしか思えないような場合にしばしば出くわす。 誰かと話をしている間、その人の背後の等身大の肖像画から見つめられているような場合だ。絵の中の彼が本当なのか、話している彼が本当なのかわからなくなり、しまいには、きっとどちらかが偽者に違いないという奇妙な確信をもつに至るのだ」

ユーモアたっぷりに述べて、茶室ならではの美意識を際立たせています。

第五章 芸術鑑賞

Art Appreciation

この章では冒頭で、道教の「琴馴らし」の伝説を紹介しています。

「昔、皇帝の元に真の名人にしか弾きこなせないと言われる立派な桐の木から作った琴がありました。誰一人として思い通りの調べを奏でることはできなかった琴を、伯牙という琴弾きが現れ荒馬をなだめようとするかのように、やさしい手つきでそっと琴をなでると、桐の木の記憶ことごとくが一斉に目覚めたのです。伯牙は調子を変え、愛の歌を歌い始めました。驚いた皇帝が技の秘密を聞くと彼は「他の者たちは、自分自身のことしか歌おうとしなかったから失敗したのです。私は、何について歌うかは琴にまかせました。そして、そうするうちに琴が伯牙なのか、伯牙が琴なのかほんとうにわからなくなってしまったのです」」

「自分が歌うのではなく、まさに『琴には琴の歌を歌わせよ』。芸術も、茶も、すべて同じ原理に貫かれているというのが天心の主張です」と大久保氏は解説します。例えば東洋の水墨画は、あえて色彩を制限することによって、逆に自然の豊かな色彩を想像させ、画面に余白を残すことで、自然のさまざまな可能性、その広がりを連想させます。これは、芸術家の自己表現こそが芸術であるとする西欧近代の芸術観とは正反対の思想と言えるでしょう。また天心は、鑑賞者に対しても世間での評判や値段が高いかどうかを基準にして芸術を鑑賞する風潮についても厳しく批判しています。

「作品の質よりも作者の名前の方が重要なのだ。すでにもう何世紀も前にある中国の批評家がこう言っているほどだ。「人々は耳でもって絵を評価する」。このように本来の芸術鑑賞のありかたが損なわれてしまったことが、今日、どこを向いても、えせ古典主義的駄作につきあたるようになってしまった原因といえる」

T・N・フォーリス社刊からの図版

「 COLOURED STONES by KORIN」

第五章 -芸術鑑賞-からの挿絵

第六章 花

Flowers

茶道は、建築や陶芸、絵画などさまざまな芸術分野の発展にも影響を及ぼしました。第六章では、代表的なものとして生け花がのちに茶を離れ、「華道」として多くの流派に発展していったことがあげられています。

第六章 -花-からの図版「 LOTUS AND WHITE HERON」

「薄墨色の大気がかすかに震えている春の夜明け方、木立の間から鳥たちが神秘的なリズムで囁いているのを耳にすると、きっと、この鳥たちは仲間同士で花々についておしゃべりしているのだと感じたことはないだろうか。(中略)花はどんなに病人を慰め、疲れた人の心の闇に光明をもたらすことだろう。花のおだやかな優しさに接すると、ちょうど、愛らしい子供を見ていると希望が蘇ってくるように、この世への衰えかけた信頼が回復する。そして、最後に私たちが土に還る時には、花こそが墓の上で嘆き悲しんでくれるのだ」

「花」の章は、天心の美しい野の花への讃歌のような文章で始まります。しかし、そんな人生の友である花を人間はいかに搾取してきたことか。自然と人間を対等に扱い、自然の立場から人間と自然のあり方を問うというテーマで天心はその視点に立ち、現代社会、とりわけ欧米において、花が人間の思うがままに加工され物質的資源として好き勝手に消費され、使用済みとなれば無用のゴミとして投げ捨てられていることを批判しています。

「ヨーロッパやアメリカの宴会場を飾るために日々切り取られ、翌日になると捨てられてしまう花の数たるや、莫大なものにちがいない。もしそれらをひとつなぎにしたら、きっと大陸をぐるりと一周飾りつけることができるほどだろう。(中略)西洋では、花の展示が富の見せびらかしの一部であり、つかの間の遊びであるように思われる。これら多くの花は、騒ぎが終わった後、どこに行く運命なのか。色あせた花がごみの山の上に無情にも放り出されている眺めほど痛ましいものはない」

天心は続けて、花に対し人間たちが行っている、暴虐な振る舞いを嘆きます。

「野の花が年毎に稀になってきているのに気づかないだろうか。きっと花の中の賢者が花たちに、人間がもっと人間的になるまではどこかへ避難しているよう命じたのだろう。それで、おそらく彼らは天国に移住してしまったのだ」

そして天心は、花本来のありようを大事にするやりかたを「自然派」と呼び、改めて華道における生け花との違いを説きます。

「茶人は、花を選びさえすれば責任は果たしたとして、あとは、花が花自身の物語を語るに任せる。晩冬、茶室に入っていくと、ほっそりとした山桜の小枝が蕾を開きかけた椿ととりあわされているのが目に入るだろう。それは、冬が去り行き、春が近づいてくる兆しである。あるいは、暑さでうんざりするような夏の日、昼の茶会に呼ばれて行ってみると、ほの暗く、涼しげにととのえられた床の間に一輪の百合が釣り花瓶に生けられているのに出会うかもしれない。露に濡れたその花の様子は、人生の愚かしさに微笑んでいるかのようだ」

この章では、天心が掲げる自然との共生というテーマが最も強く打ち出されています。

第七章 茶人たち

Tea-Mastersers

最後の章では、茶人たちが諸分野に及ぼした影響は偉大でも、彼らが暮らしの所作に及ぼした影響の深さに比べれば、芸術はさほどのものでもないと加えます。

「繊細な料理の数々や、その料理の供し方は、多く、茶人たちが発明したものだ。地味な色合いの衣服のみ着るように、花に接する際には然るべき心がけを守るようにと教えたのも茶人だった。彼らは、わたしたちに生まれつき備わっている簡素さへの好みを重んじ、謙虚であることの美しさを示してくれた。こうした教えの数々によって、茶は日々の暮らしに浸透していったのだ」

そして『茶の本』の最後は、人間と自然の究極的な合一としての死が語られます。天心は、茶人の中の茶人である千利休の死のエピソードを用いて、死とは自然に帰ることであるという茶人の死生観を述べ、利休の辞世を添えて、この本を締めくくっています。

よくぞ来た

永遠の剣よ!

仏陀を貫き

達磨をも貫いて

お前はお前の道を切り開いてきた

特集「茶の本」を読む。目次

ルピシアの「THE BOOK OF TEA」

季節限定:THE BOOK OF TEA Au printemps

「体験するお茶の本」として人気の「ブック オブ ティー」。本をイメージした特製ボックスに30種類のティーバッグを詰め合わせました。

春限定のオ プランタンのテーマは「さあ、春を探しに」。

≫ ブック オブ ティー・オ プランタンはこちら

THE BOOK OF TEA 100

本をイメージした特製ボックスに100種類のお茶を詰め合わせた圧巻の一品「ブック オブ ティー 100」。世界のお茶専門店「ルピシア」ならではの、多彩なお茶の魅力が、皆様をお茶の世界をめぐる旅に誘います。

≫ ブック オブ ティー 100はこちら

LUPICIA Tea Magazine

LUPICIA Tea Magazine